ビアズレー

を失いかけていた頃、毎日のように通っていた。そこでJAZZを聴きながら

高校時代には見向きもしなかった本を手当たり次第に読んでいた。

だから、その頃読んだ本は同じ頃興味を持った音楽や絵などと一緒に記

憶の引き出しに入っている。

ビアズレーでは聴きたいアルバムをリクエストする事が出来た。よくリクエスト

したのはチャーリー・ミンガス。今でもミンガスを聞くとその頃夢中で読んでいた

ウィリアム・フォークナーの小説の世界の中へそのまま入ってしまうような感覚

がある。

またその頃、牧野虚太郎という詩人を知った。詩のほとんどは忘れてしま

っているけど、

[-神の /さぐれば悲しく /まねけばさすがにうなだれて。-]

という詩句だけがなぜかビアズレーのサロメの絵と一緒に強烈に記憶に残って

いる。バックにはマイルスのトランペットが響いてくる。

でも、ビアズレーのようなJAZZ喫茶で聴くJAZZは、ライブ演奏で聴くJAZZ

とは、どうしても迫力も味わいも全然違ったものだ。それは建築とかアートにも

同じ事が言えるのだと思う。

建築もアートも実物の持っている魅力は、JAZZのライブ演奏のようなもの

で、とにかく実物を観てみないとほんとうの魅力はわからないんじゃあ

ないかと思う。

テクニックではなくて「コンセプト」だけが勝負のようなモダンアートだって、

写真で見るのと実物は全然違う。

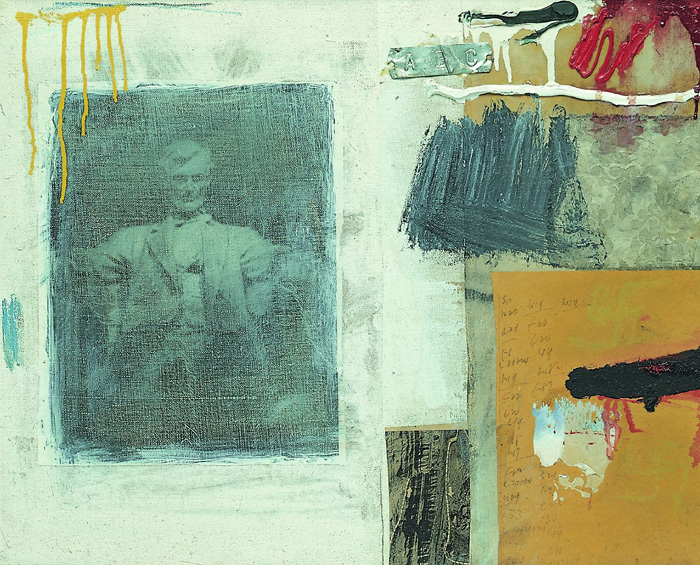

ラウシェンバーグは難解だと思っていた。ただ、その難解さに初期のアーチ

ー・シップのような魅力を感じていた。だけどN.Y.でちょうど彼の展覧会に出

くわしたとき、素直に感動した。少しも難解じゃなかった。

ちょうどその後寄った前衛のJAZZを聴かせるので有名なスイート・バジル

での演奏のように。

前衛JAZZも生演奏で聞けばすごくわかりやすい。

ラウシェンバーグ

施主にはあまり言ったことがないけれど、住宅を設計しているとき無意識

のうちに

「この住宅にJAZZが似合うか?」

って考えてしまう。それは和風とか洋風に関係なく、うまくいえないけどJAZZが

持っているスタイルに近いかどうかって自問しているような気がする。

JAZZの持っているスタイルって、一言で言えば自由って事なんだろうと

思う。慣習や規制概念にとらわれることなく、自由に、ほんとうに欲しいもの

ほんとうに必要だと思えるものを、素直に表していく。

たとえば、音楽でいえば僕はJAZZばっかりじゃあなくて、RAPもROCKも

R&Bも演歌も、カンツォーネもシャンソンもジャンルはあまり関係なく、何でも

好きになると夢中で聴く。

同じように和風とか洋風とか数寄屋であるとか、そういうネーミングに関係なく

自由なスタイルとして魅力がある住宅を造っていきたいと思っている。

時々こういう自分は節操がないように思う。むかし好きだった詩人のアレン・

ギーンズバーグの影響が強いのかもしれない。

ギーンズバーグはヒッピーの教祖みたいな詩人だけれど、よくネクタイをして

いる写真がある。彼がネクタイを締めるのに抵抗を感じていたとき、チベット

から来ていた仏教僧に言われたそうだ。こだわることは執着があることと同

じで自由でないと。ネクタイをしているギーンズバーグもかっこいいと思った。

だから、あらゆる固定観念を捨てて自由にものを見て、感じ、設計する上で

の糧にしたいと思う。

不思議なことにそういう視点で建築家の造った物を見ると、それまであま

り関心のなかった吉村順三の住宅が断然魅力的に思えてきた。吉村順三

とJAZZは似合わない、というよりほとんど対極にあるように思えるにもかか

わらず。彼の住宅には他の建築家がエゴイスティックに主張したり表現する

[ こだわり]が無いように思う。

自分の好きな物をあげるとみんな学生時代のJAZZ喫茶に集約されてしま

うって事は、進歩していない事のようでようでちょっと悲しい。

あの頃ビアズレーにはその名前にぴったりの神秘的で美しいウェイトレス

がいて、ほんとうはそのウェイトレスに会いたくて通っていただけだったかも

しれない。